空間電磁環境監測與建模團隊在地球內磁層波-波相互作用方面取得新進展

近日,我院空間電磁環境監測與建模團隊在空間等離子體波-波相互作用方面取得新進展,成果以“Statistical Analysis of Nonlinear Interactions Between Chorus and Electron Cyclotron Harmonic waves”為題在Journal of Geophysical Research: Space Physics在線發表。課題組碩士研究生楊立賢為第一作者,劉斯教授和高中磊教授為通訊作者,長沙理工大學物理與電子科學學院為第一和通訊作者單位。

非線性波-波相互作用作為地球磁層中重要的物理過程,能夠拓寬波的頻率范圍并促使波能量的重新分配,進而影響地球磁層中電子的動力學演化。先前的研究表明,合聲波和電子回旋諧波(ECH)不僅各自存在自相互作用,二者之間還可以發生非線性波-波相互作用,產生魚骨狀的邊帶結構,稱為ECH邊帶。合聲波和ECH波的非線性相互作用過程可能在更寬的投擲角和能量范圍內影響磁層電子。因此,統計研究該相互作用的全球分布及其能量轉化率,對今后深化內磁層波-波相互作用驅動粒子加速與沉降損失過程的理解以及構建空間天氣預測模型具有重要意義。

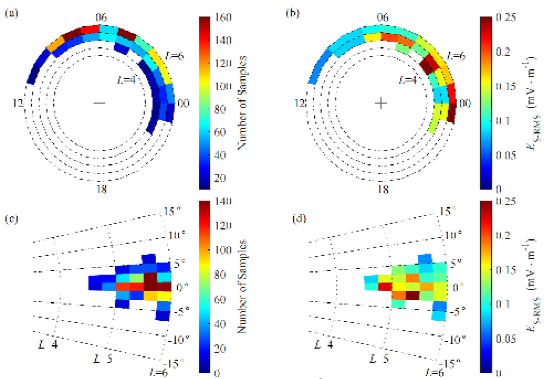

基于范艾倫衛星2012-2017年的觀測數據,研究人員篩選得到1668個合聲波和ECH波非線性相互作用事件并開展統計分析。研究結果表明:(1)合聲波和ECH波的非線性相互作用主要發生在磁赤道附近(|MLAT|<5°),磁殼數L=5.0-6.0以及磁地方時MLT=23-09的區域內(如圖1所示)。(2)在亞暴期間,ECH邊帶出現在更廣闊的空間范圍,且強度增加。(3)ECH邊帶的方均根振幅與合聲波和ECH波的方均根振幅的幾何平均值近似成正比。

該研究受到國家自然科學基金項目、湖南省自然科學基金項目和湖南省科技創新人才項目的資助。

圖1 在L-MLT (a,b)和L-MLAT (c,d)坐標系中,(a,c)合聲波-ECH波非線性相互作用樣本的全球分布,以及(b,d)ECH邊帶電場的方均根振幅的全球分布。

(圖文/楊立賢 一審/張冬 二審/劉斯 三審/張國強)