7月23至24日,長沙理工大學文學與新聞傳播學院的研究生暑期專業實踐團隊����,在指導老師戴鈺老師����、趙華健老師的帶領下���,來到湖南省懷化市通道侗族自治縣通道轉兵紀念館與恭城書院展開實地調研��。本次實踐旨在深入探索通道轉兵歷史事件的過程�����、意義,以及紅色文化傳播對當地鄉村振興的賦能作用�����。

恭城書院原名羅蒙書院��,是中國現存最完整的侗族古書院��,1934年12月12日,紅軍長征途徑通道時���,中共中央負責人在恭城書院召開緊急會議,史稱“通道會議”�。這場會議直接影響了紅軍長征走向��,使紅軍轉危為安。在距離恭城書院不到百米之遙處�����,是通道轉兵紀念館��,于2014年底建成,是一座以恭城書院為核心的紀念館��。

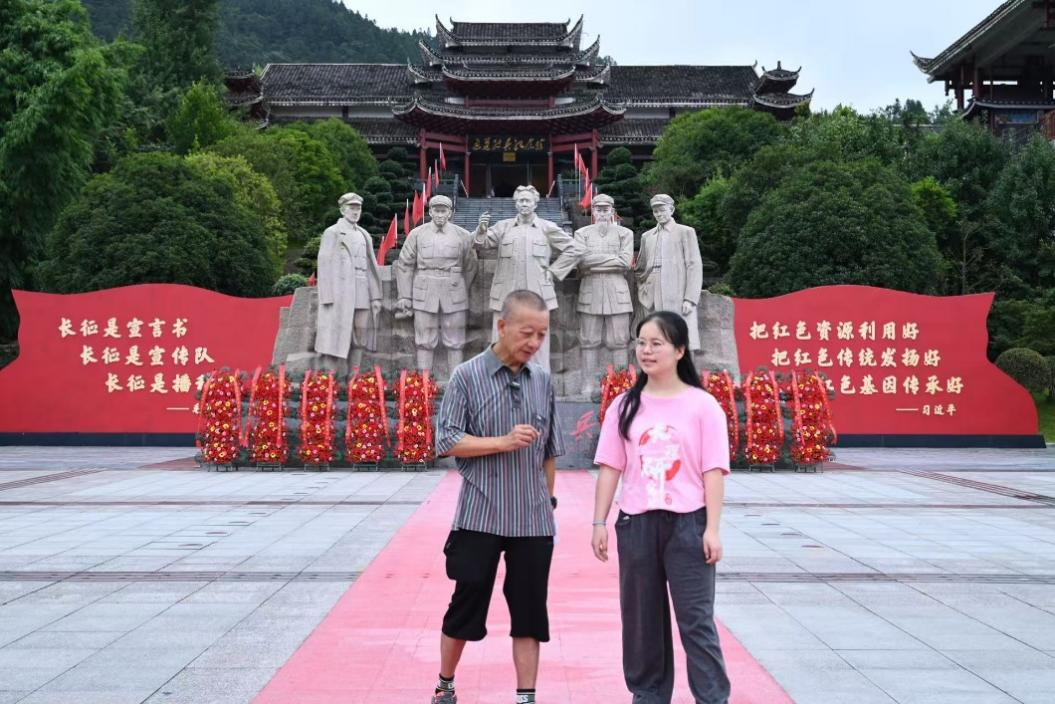

7月23日上午����,實踐團來到通道轉兵紀念館,采訪紀念館館長鄭湘�����。鄭湘館長解釋道��,之所以就把通道轉兵紀念館和會議舊址聯系起來�,是為了便于開展這個愛國主義教育活動,便于游客參觀和緬懷����。據鄭湘館長介紹����,自紀念館對外開放以來�,每年參觀游客逐年遞增,近三年來游客人數均在100萬人次以上�,這不僅促進了當地住宿�、餐飲���、交通等行業的發展����,同時也為周圍百姓解決了就業問題。調研發現����,為了吸引游客,近年來通道轉兵紀念館創新推出《通道轉兵》音樂思政課����、國防教育營地體驗以及紅色情景劇等互動項目�,讓游客沉浸式體驗長征精神����。調研期間,團隊成員現場體驗了音樂思政課,傾聽紅軍在侗鄉苗寨留下的感人至深的革命故事�。其中�����,“紅辣椒”的故事讓成員們感受到了紅軍“不拿老百姓一針一線”的優良作風,“一擔皮籮”的故事讓成員們體會到了紅軍與侗鄉人民之間的互相牽掛、難舍難分的深厚情誼。

在對通道轉兵紀念館的歷史�����、現狀進行全面了解后�����,那紅色文化與侗族文化究竟存在怎樣的聯系呢�?帶著疑問����,7月24日上午,實踐團成員與通道轉兵紀念館副研究館員胡群松教授進行了對話���。胡群松教授說,“文化是日常生活中、人們生存過程中一個不可剝奪的因素��。離開了文化因素�,離開了這個底蘊,我們的生活就顯得枯燥、顯得無味���?�!弊源髮W畢業以來便一直從事文化工作�,今年74歲高齡的胡群松教授依然堅守在崗位上����,對通道縣紅色文化與民族文化的傳承與保護做出了巨大貢獻。胡教授認為�,“紅色文化的根基來源于廣博的世界��,也來源于漫長的歷史長河,它是歷史長河中流淌的一滴水���,這千萬滴水紅色文化、民族文化�����、生活文化����、習俗文化等等這些文化聚集在一起,就匯成了中華民族文化的滔滔大河�?!币虼耍M管在紅軍長征時途徑通道縣只有九天八夜,但對于通道縣而言依然至關重要�����,在宣傳紅色文化的同時����,仍然要結合侗族文化,突出侗族文化,兩者密不可分�。

此外��,胡群松教授還強調了人與自然和諧共生的重要性,他認為保持人在自然界平穩生存、幸福成長離不開人對環境和實物遺存的保護���。隨后���,實踐團成員在講解員王潔的帶領下走進恭城書院�,參觀參觀通道會議遺址,感受侗族建筑倡導的人與自然和諧共生的理念��,體悟恭城書院從教書育人場所到紅色文化傳播地的歷史延續�。

通道轉兵紀念館成立十年來,通過融入民族建筑特色�����、創新“紅色+音樂”模式�����、深挖本土紅色故事等舉措�,為紅色文化賦能鄉村振興提供了實踐參考���。實踐團將立足調研剖析其成功經驗����,助力紀念館開啟新十年發展,為紅色文化推動鄉村振興提供可借鑒范例�����,讓紅色文化在鄉村振興的征程中綻放更加絢爛的光彩����。

(文/陳益雙、李薇 圖/林天爍�����、程妍)

(一審/戴鈺 二審/劉莎 三審/李娜)