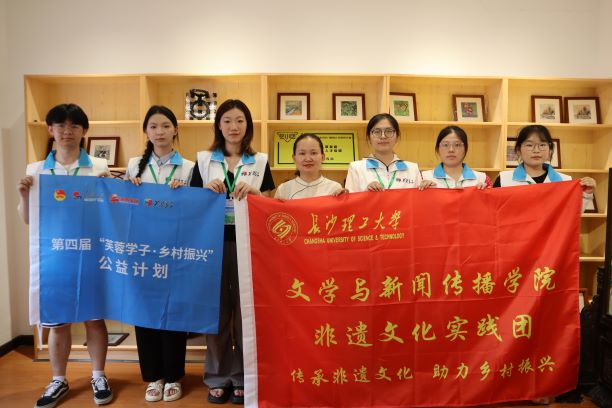

在桑植縣馬合口白族鄉梭子丘村的白族閨繡樓里,陽光穿過窗欞,灑在覃曼麗指尖飛舞的絲線上。若不與她說話,你很難察覺這位眉目沉靜女子的世界是安靜的;若不了解她,你更想不到這雙巧手能繡出惟妙惟肖的作品。這位有聽力障礙的湘繡非遺傳承人,埋首繡繃,用一針一線編織著堅韌的生命圖景,牽引著鄉村共同富裕的道路。6月30日,文新學院“文梭新韻”實踐團走進繡樓,傾聽她繡線間流淌的故事。

第一針:千織萬線無聲繡

覃曼麗與湘繡的緣分,源于父母深沉的愛。兩歲時因為一次感冒,覃曼麗左耳失聰,右耳聽力也嚴重受損。“他們擔心我聽力上的缺憾會變成心障,就想給我找個寄托,也想讓我有一技之長。”覃曼麗回憶道。2006年,她在父母的支持下進入湖南工藝美術職業學院學習湘繡。初學時的她發現湘繡繡線不僅顏色多,而且比頭發絲還細,特別容易斷線。當時,沒有繪畫基礎的她學得很慢,加上溝通困難,常常會自卑。“但我是學校里學得最認真的,下課后別人都出去玩了,我還是堅持一個人在教室里繡。”為了彌補不足,她買書自學湘繡歷史針法,還報了繪畫班學素描。初見時的迷茫和不安,在老師的悉心教導和絲線翻飛中漸漸消散,與湘繡的日夜相處,讓她逐漸找到與世界的對話方式,找到心靈的歸所。

畢業后,她耗時兩年完成雙面繡《喜上梅梢》,從臨稿、劈絲、刺繡到裝裱,她精益求精,一絲不茍,最后贏得了全省首屆手工編織大賽刺繡類一等獎。從湘繡研究所的繡工到自立門戶,從師承劉愛云、羅莉君等湘繡名家,再到拜師谷春凡、向青云等白族閨繡老藝人,覃曼麗克服了常人難以想象的困難。為攻克湘繡絕技“鬅毛針”,繡出動物毛發的蓬松靈動感,她日夜琢磨針法走向與絲線劈分,無數次的失敗,針尖刺破手指,腕關節磨出骨瘤的隱痛……“當第一幅鬅毛針作品《虎威》獲得認可,白族閨繡《風舞盛世》完成時,我覺得所有苦楚都是值得的。”她欣慰道。

十幾年來,她榮獲湖南省“優秀傳統手工技藝傳習者”“五一勞動獎章”“青年崗位能手”等稱號,在第五屆殘疾人職業技能競賽中獲得全國第四名,并被推薦為“中華技能大獎”“全國技術能手”候選人。她也被省殘聯確定為省級自強高技能人才重點培訓對象。

“支撐我走下去的,是對湘繡的熱愛,更是讓這門非遺技藝煥發新生的責任。”覃曼麗說。千織萬線無聲繡,是她對夢想的執著追求,也是她戰勝人生困難的勇氣和信心。“鉆研刺繡技藝,傳承湘繡精神,我會一直走下去,終生不輟。”覃曼麗的眼中微光閃動,擲地有聲。

第二針:匠心交融織彩夢

扎根白族聚居區,覃曼麗敏銳捕捉到湘繡的細膩寫實與白族閨繡的生動明快。她用湘繡的針法創造白族風格,保留湘繡精致底蘊的同時,又突出白族閨繡的大膽配色與獨特紋樣,經過反復試驗,一幅融合了白族扎染靛藍為底、以湘繡技法精繡白族傳統《姐妹花》圖案的作品應運而生。“難的是風格調和,技藝與藝術的融合,”她坦言,“既要保留湘繡的精致底蘊,又要凸顯白族閨繡的鮮明生動與獨特紋樣,讓它們和諧共生。”這件飽含梭子丘白族文化特色的作品,是覃曼麗對腳下土地的深情表達。

面對傳統工藝面臨的挑戰,覃曼麗認為核心在于“活態傳承”。“最大挑戰是讓年輕人真心認同并樂于傳承。”她說。讓湘繡傳承下去,關鍵在于連接傳統與現代審美,賦予湘繡實用性與時尚性,讓湘繡迸發出新的生機。對于湘繡的未來,她圖景清晰:“我將通過持續創新設計、深化文旅融合、拓展多元傳播,讓它真正走進現代生活。”她大膽創新,通過“繡聯網”模式和“拼藝繡”工藝,利用張家界的山水、民俗、紅色文化資源研發新產品,努力把張家界旅游文化刺繡產品做實做精。匠心交融織彩夢,覃秀麗用創造性融合與創新性發展,讓“老手藝”有了“新花樣”。

第三針:針線連心繡共富

2014年8月,覃曼麗創辦張家界旦旦湘繡有限公司,公司成立之初,她就立志:“要讓更多的姐妹加入湘繡行業,讓更多的下崗女工有一技之長,并將湘繡做成產業,帶領更多姐妹致富。”她積極招收下崗女工,并舉辦湘繡培訓班,免費將自己的湘繡技藝傳授給熱愛湘繡的桑植姐妹們。她還計劃在全縣設立鄉鎮流動培訓點,借助各類政策培訓更多湘繡傳承人。為了拓寬平臺、提高知名度,覃曼麗積極運營旦旦繡淘寶店、電商平臺、手機微營銷和門店,立志“把桑植湘繡打造成張家界旅游刺繡精品”,把旦旦繡品做成知名品牌和知名電商平臺。

如今,旦旦湘繡公司已成為梭子丘村鄉村振興的重要引擎。它不僅是產業孵化器,為當地及周邊殘疾人、農村婦女提供“守著家、抱著娃、繡著花、養好家”的靈活就業方式,更是梭子丘村閃亮的文化名片,吸引游客深入感受非遺魅力,體驗刺繡樂趣。同時,它為鄉村注入了人才活水,吸引年輕人回鄉學習、創業。

“未來,我希望以公司為平臺,深化‘非遺工坊+合作社+農戶’模式,拓展高端定制與實用文創市場,并通過電商讓梭子丘的白族閨繡走得更遠,真正賦能鄉村。”覃曼麗說。

終章:薪火相傳寄新語

采訪尾聲,覃曼麗寄語關注文化傳承與鄉村振興的大學生:“青年人是非遺的未來。你們可以用新知識、新視角參與設計創新,用新媒體講好非遺故事,深入鄉村調研,為傳統工藝的市場轉化和鄉村發展貢獻智慧。哪怕是一次傳播、一次實踐,都是珍貴的火種。”

當被問及湘繡對她意味著什么,覃曼麗目光溫柔而堅定,指尖輕拂繡繃上未完成的圖案:“湘繡是我的孩子,早已融進我的血脈和心跳,這一針一線,是我活著的意義所在。”

絲線無聲,卻在她手中譜寫出最動人的人生交響。覃曼麗以針為筆,以線為墨,在非遺傳承的畫卷上奮力揮毫,不僅繡出了個人生命的壯闊,更在鄉村振興的廣袤原野上繡出一條充滿溫度與希望的共富之路。二十載春秋聽針落,只為湘繡活水來。那交織的湘繡與白族閨繡絲線,正搭建起古老技藝穿越時光、照亮未來的橋梁。

(文/劉鑌方 戰彥回 莊潔 圖/羅令馳 一審/周云鵬 二審/劉莎 三審/李娜)