她巧妙設計教學環節,創新教學方法,用一個個貼近生活的例子化知識的抽象為具象,將“高冷”的課程講“熱乎”,讓學生學有所獲、學有所長;

她不斷精進專業水平、深耕科研沃土,以扎實的理論功底和優秀的科研成果帶動教學質量提升,以“源頭活水”滋養專業根基;

她重視并守護每一位學生的創新夢想,耐心細致、孜孜不倦地指導學生,帶領長理學子捧回一個又一個“重量級”科技競賽獎杯……

她說,不僅要做一名學識廣博、精于授業的“經師”,更要成為一名涵養德行、潛心育人的“人師”,關心學生、愛護學生,用自己的一言一行更好地引領學生成長成才。她是長沙理工大學2022年度優秀教學貢獻獎獲得者、能動學院老師石爾。

將“高冷”的課程講“熱乎”

從2007年四川大學博士畢業來到長沙理工大學,15年來,石爾主講過《工程熱力學》《工程流體力學》《傳熱學》等專業基礎課,這些課程中涉及大量抽象概念如比容、熱力學能、熵、焓,還有絕熱系統、孤立系統等,被不少學生戲稱為“雖然是講‘熱’但其實很‘高冷’的學問”。

如何將“高冷”的課程講“熱乎”,讓學生真正愛上課堂、享受課堂,是石爾一直在思考的問題。多年教學實踐中,她探索出了以學生為中心的問題鏈驅動教學模式,依據教學目標將教學內容設置成以問題為紐帶、以知識形成發展和培養學生思維能力為主線、以師生合作互動為基本形式的新型教學模式,取得了良好效果。

一個個情景式問題是石爾課堂的入口。“為什么我們夏季經過空調外機的感覺是熱烘烘,而冬季時又覺得冷颼颼呢?”在《工程熱力學》課堂上,石爾以生活中常見的問題為學生們引入正循環、逆循環等相關知識。通過提出問題構建相應情景,依靠貼近實際生活的問題吸引學生,進而引導大家思考,激發他們對專業基礎課的興趣。

和時下熱點相關的討論,則成為課堂上師生間雙向交流的橋梁。每節課上,石爾都喜歡走下講臺,和同學們深入交流。她喜歡通過設置開放性問題,環環相扣、層層深入地幫助學生們培養創新思維。

比如,“疫情來臨,你的專業能為社會做些什么?”這一問題一拋出便引得同學們熱烈討論。圍繞問題,通過武漢雷神山醫院負壓病房通風系統設計中氣流組織方案的拓展,石爾進一步提出如何最大限度地保障醫護人員的工作環境安全,讓問題之間形成嚴密完整的邏輯鏈條,同時也引導學生從個人和職業的角度思考和領會在關鍵時刻甘愿為國家和社會奉獻與犧牲的精神。

為了幫助學生更好地理解記憶,石爾還經常以“00后”大學生喜聞樂見的視頻、動畫等形式引出知識點,并將視頻鏈接做成二維碼放在課件中,讓大家“掃一掃”觀看。

全身心投入、代入性思考是學生們在石爾課堂上的最大感受。“石老師在課堂上總是保持著和我們的高頻互動,所以大家參與課堂的積極性很高。”能動學院學生陳俊俐說。

近三年,石爾的教學質量考核優良率均為100%,在全校2000多名專任教師中,她的學生評價排名進入前2%,《工程熱力學》課程也被評定為湖南省一流本科課程。

以“源頭活水”滋養專業根基

石爾深知,“經師”是成為“人師”的基礎和前提,只有將精湛的專業知識和與時俱進的新技術、新應用成果融會貫通,才能科學地答學生之疑、解學生之惑。因此,在課外,她就像一臺高速運轉的“發動機”,不斷更新知識儲備,將科研作為“源頭活水”來滋養專業知識根基,充實和改革教學內容。

隨著數字經濟時代全面開啟,人工智能、大數據等新興技術“大腦”的數據中心面臨著前所未有的能耗和散熱挑戰。“芯片的散熱問題一直是困擾著工程界的一大難題,我們‘傳熱人’能在這一問題上有所突破,也算是為芯片問題付出了我們的努力。”2015年,石爾毅然決定將研究方向轉向微納尺度相變傳熱這一領域。

2018年,石爾加入孫小琴教授的“相變傳熱·建筑節能創新團隊”,該團隊以孫小琴教授主持“十三五”國家重點研發計劃項目“數據中心分布式相變儲能芯片級冷卻技術”為依托而成立,主要從事新型高效換熱技術的研發和建筑節能技術的應用,以發展芯片式“點對點”精準冷卻技術為目標,為超級計算通信設備提供強大的冷卻降溫支撐技術,有效避免因通信設備過熱而引起的宕機問題。

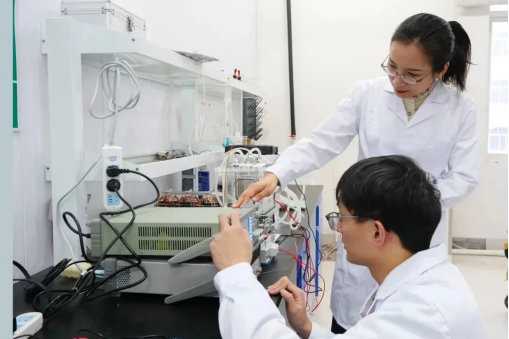

“在實驗中我們遇到的問題非常多,首要難題就是如何構建多尺度散熱結構。”石爾介紹。為了解決這個問題,她和團隊其他成員查閱了大量文獻,多次研討后最終決定基于過程分解、尺度協同的學術思想將相變傳熱過程的不同過程進行分解。

理論上的突破往往需要經過多次實驗來證明。為了提高實驗的精準性,石爾常常工作至深夜分析數據,刻苦鉆研攻克了一個又一個難關。最終,團隊通過超快激光加工了一種雙層納米孔的相變傳熱表面,實現了對氣泡行為的操控,大幅度提升了相變傳熱的性能。

主持湖南省自然科學基金等8項省部級項目,以第一作者(通訊作者)發表校定A2等級別學術論文10余篇,授權專利5項……多年來,石爾在科研之路上,始終保持著業精于勤的毅力和不驕不躁的定力。

守護每一位學生的創新夢想

每年暑假,石爾都忙得不可開交。作為全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽和全國可再生能源科技競賽兩項重要學科競賽的指導老師,她常常是整日整日地泡在實驗室和工作室,幫學生們完善圖紙和實物模型,調整展示材料的結構,一遍遍做模擬答辯……一忙就是十幾個小時,“連走路去食堂花的時間都覺得奢侈。”

今年8月,石爾指導的《基于重卡駕駛室的供暖/制冷與充電裝置》項目獲得第十五屆全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽一等獎。項目團隊負責人、能動學院學生王詩怡說:“從去年10月團隊組建到今年8月3日結束國賽決賽的答辯,石老師全程陪伴指導我們。數不清多少個夜晚,她陪著我們在新能源大樓熬到深夜,為我們解答各種各樣的難題。”

不是“要求”與“命令”,而是慢慢牽引,做一位與學生沒有距離感的老師,這是石爾指導競賽時激發學生主動性與創新思維的訣竅。而這種耐心細致的牽引,來源于她對每一位學生創新夢想的重視與守護。

當在課堂上學習了太陽能光伏利用技術后,有學生積極思考這項理論如何應用于實踐,他們針對垃圾分類的熱點問題,在石爾的指導下組建了“盒我回家”團隊,并提出了太陽能快遞盒回收系統的構想。在項目進行過程中,石爾對學生們說得最多的一句話就是:“熱情是最強勁的動力,我不怕你們出錯,就怕你們不敢去做、去試。”

石爾也經常啟發學生從生活中尋找靈感,以專業知識為依托進行專利發明。能動學院學生梁曉琳發現家中使用的小太陽電暖器存在耗電量大、溫度高、供暖方向單一的問題,便產生了思考:“有沒有一種能靈活追蹤人體需求的節能電暖器?”在石爾的鼓勵下,她組建團隊進行了《基于超聲波傳感器追蹤人體的節能型電暖器》的研究。最終團隊獲得第十四屆全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽一等獎,還授權了“一種可調節電暖器電路以及可調節電暖器”發明專利。

“在籌備競賽的過程中,石老師對科研的熱情與執著深深地感染了我們。在她的帶領下,我們的團隊意識、創新思維和綜合素質都得到了全面提升。石老師是真正心系學生的好老師。”梁曉琳說。

經師易求,人師難得

而在石爾心中,“‘人師’是我要努力追求并達到的境界,言傳身教、潤己澤人,以模范行為影響和帶動學生。”石爾說,她將始終秉持著做“經師”和“人師”的統一者的信念,將自己的專業知識傳授給學生,將自己的真摯情感傾注給學生,引導他們健康成長,創造精彩的人生。(編輯:馮欣 審核:王錦文)